벼의 진화 - 자연진화 1만년, 인공진화 50년 -

- 작성자최임수 등(ischoi1317@korea.kr)

- 평점 4.11점/5점만점(rda.go.kr회원9분이평가한점수입니다.)

요약

벼의 조상은 약 1억 4천만 년 전에 지구에 출현하여 오랜 진화를 거쳐 약 1만 5천년에서 1만년 경에 재배벼가 되었을 것으로 추정된다. 벼는 밀, 옥수수와 함께 세계 3대 작물로, 재배화된 이후 여러 경로를 거쳐 세계 전역으로 퍼져나가기 시작하였다. 우리나라 벼는 중국으로부터 전래되었다고 추정된다. 전래 당시, 반달형 돌칼과 홈자귀 등, 당시로서는 최첨단의 농사기구가 유입되면서 농업생산성이 향상되고 고대국가 형성의 기틀에도 기여하였을 것으로 파악된다.

우리의 재래벼는 일제강점기를 거치고 보릿고개를 벗어나게 한 통일벼가 탄생하면서 본격적으로 자연적인 진화에서 인공적인 진화단계로 탈바꿈하게 된다. 인공적 진화는 시대적인 요구에 따라 먹거나 재배하기에 좋은 형태로 인위적으로 만들어가는 ‘육종’의 과정을 의미한다.

광복 이후, 격동의 ‘60년대까지 벼의 육종은 수량성이 정체되어 국민들의 배고픔을 해결하기에는 미흡한 시기였으나, 통일벼가 개발되고 ’77년에 국가적인 숙원사업인 식량자급이 달성되게 되었다. 이후, 수량성을 유지하면서도 밥맛이 보다 더 우수한 품종인 ’화영벼‘, ’동진벼‘, ’일품벼‘ 등이 개발되었으며, 이후 본격적으로 소비자의 입맛을 잡기 위한 ’운광‘, ’고품‘, ’삼광‘ 등 최고품질의 벼가 탄생하기에 이른다.

최근에는 유색미와 성장기의 어린이를 위한 ’하이아미‘, 알코올을 분해하는 효과가 탁월한 ’밀양 263호‘, 빈혈예방에 좋은 ’고아미 4호‘등이 개발되면서 맛뿐만 아니라 소비자의 건강을 책임지는 다양한 품종이 개발되고 있다. 또한 현대인의 식생활 변화로 쌀 소비도 가공식품 용도로까지 보다 다양해짐에 따라 쌀국수용 ‘새고아미’, 무균포장밥용 ‘보람찬’, 떡용 ‘드래찬’, 늘어나는 막걸리 수요에 맞추어진 ‘설갱벼’도 탄생하기에 이른다. 뿐만 아니라 가축사료와 에너지를 대체하기 위한 벼의 개발에도 박차를 가하고 있다.

우리나라의 쌀 산업이 지속가능성을 유지하기 위해서는 식량작물의 중요성에 대한 입체적인 시각이 필요할 것으로 사료된다. 벼는 우리의 식량작물 중 유일하게 자급이 가능한 작물이므로 식량안보, 기후변화 등 다양한 상황에 대처할 수 있는 중요 자원임을 인식하여, 연구기반을 지속적으로 확보하는 노력이 필요하다. 또한 단순한 식량생산의 개념을 넘어 대내외 환경변화를 고려하는 R&D로의 전환을 통해, 전 지구적인 기후변화, 국제곡물가격의 폭등에 선제적으로 대응하고, 외부적으로는 우리의 국제적 위상을 높이고 내부적으로는 통일을 대비하고 변화하는 소비자의 요구에 대응하는 다양한 품종의 개발이 필요할 것으로 사료된다.

목차

<요 약>

1. 자연진화 1만년.........................................................................1

2. 우리 벼의 진화........................................................................10

3. 시사점...................................................................................18

자연진화 1만년, 인공진화 50년벼의 진화2012. 5. 16.

벼의 조상은 약 1억 4천만 년 전에 지구에 출현하여 오랜 진화를 거쳐 약 1만 5천년에서 1만년 경에 재배벼가 되었을 것으로 추정된다. 벼는 밀, 옥수수와 함께 세계 3대 작물로, 재배화된 이후 여러 경로를 거쳐 세계 전역으로 퍼져나가기 시작하였다. 벼에는 인디카, 자포니카, 자바니카의 3종류가 있으며, 식물체와 낟알의 모양이 다를 뿐 아니라 생장에 필요한 환경조건도 다르다.

-

벼의 기원(起源)

- 벼의 조상은 약 1억 4,000만 년 전에 지구에 출현하여 오랜 진화를 거쳐 약 15,000~10,000년 전에 재배벼가 되었을 것으로 추정

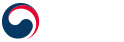

- 백악기 초기에 남반구에 있던 곤드와나(Gondwana) 대륙에 처음 나타났다가 대륙의 이동에 의해 원종(原種)이 이동

- 지각의 이동에 의해 원종은 각기 인도, 남아시아와 아프리카로 이동되어 자생한 것으로 추정

곤드와나 대륙은 3억~1억년경 남반구에 있었던 것으로 생각되는 대륙으로, 분열·이동하여 남미 일부, 아프리카, 인도, 마다가스카르, 남극 등을 형성

- 2~3백만 년 전에 아시아 대륙에서는 사티바(sativa)종으로, 아프리카 대륙에서는 글라베리마(glaberrima)종으로 진화

- 아시아의 사티바종은 다시 기원전 9천년 경 현재의 인디카, 자포니카, 자바니카 등으로 분화한 것으로 추정

- 지각의 이동에 의해 원종은 각기 인도, 남아시아와 아프리카로 이동되어 자생한 것으로 추정

벼의 진화 과정

벼의 진화 과정 - 백악기 초기에 남반구에 있던 곤드와나(Gondwana) 대륙에 처음 나타났다가 대륙의 이동에 의해 원종(原種)이 이동

벼의 전파시기와 주요 경로

- 전 세계적으로 재배되는 벼의 대부분은 아시아 원산의 사티바(sativa) 종이며, 아프리카 원산종(glaberrima)은 극히 일부에서만 재배

- 다년생의 특성을 가진 사티바 종은 후에 다시 인디카, 자포니카, 자바니카 아종으로 분화되어 전 세계로 전파

- 아프리카에서 독자적으로 진화한 글라베리마 종은 니제르강 중류에서 차드에 이르는 서아프리카 지역에서만 소규모로 재배

- 고대 이집트 등 나일강 유역에서 크게 재배될 만큼 재배 역사는 매우 오래되었으나, 사티바 종의 도입 이후 명맥만 유지

- 벼는 밀, 옥수수와 함께 세계 3대 식량작물로, 재배화된 이후 여러 경로를 거쳐 세계 전역으로 퍼져나가기 시작

- 육로를 통해 이란 지역을 거쳐 카프카스 지역에 전해졌고, BC 5~4세기 경 바빌로니아를 거쳐 시리아와 소아시아에 전파

- 아랍인들의 유럽 진출과 더불어 터키를 거쳐 발칸반도(그리스, 루마니아 등)에 전파

- 스페인에는 700년경 아랍인들에 의해 전파된 것으로 추정되며, 이탈리아에는 1468년 재배되었다는 기록이 존재

- 아메리카 대륙은 상대적으로 늦게 전파되어 포르투갈인에 의해 16세기 초 브라질에 전해진 것이 최초

- 남미의 다른 지역은 스페인에 의해 18세기 경 도입되었으며, 북미에는 1685년 마다가스카르 무역선에 의해 전해졌다고 기록

벼의 기원지는 9,000년전 중국의 양자강 유역!

미국의 유전자연구팀은 벼의 유전자 분석을 통해 재배벼는 대략 8,200년 전 기원했으며, 원산지는 중국일 것이라는 결과를 美국립과학원보에 발표(’11.5.)

벼 유전자의 분자시계(Molecular clock) 분석으로 벼의 기원을 밝혔을 뿐 아니라, 자포니카와 인디카는 같은 종에서 3,900년 전 나누어진 것이라는 점도 밝혀냄

세계 3대 벼의 특성

- 인디카, 자포니카, 자바니카 종 벼는 식물체, 낟알의 모양뿐만 아니라, 생장에 필요한 환경조건도 달라 재배지역이 확연히 구분

- 가장 많은 사람들이 먹는 인디카 종의 쌀은 알갱이가 길고 가늘며, 끈기가 없어 푸석한 느낌

- 인도, 파키스탄, 방글라데시, 중국 남부, 베트남, 태국, 미얀마, 인도네시아, 필리핀 등 따뜻하고 강수량이 많은 곳에서 재배

- 찰기가 없어 밥을 지어도 푸석한 느낌이며, 먹을 때 주로 카레 등의 소스에 버무려 손으로 먹는 풍습이 존재

대소쿠리 등에 담아 바람이 잘 통하는 곳에 두면 쉽게 쉬지 않는 특징

- 자포니카는 알갱이가 둥글면서 짧고 끈기가 있으며, 세계적으로 생산되는 쌀의 약 10% 정도를 차지

- 우리나라, 중국 북부, 일본, 유럽 등 비교적 고위도 지역, 라오스 등 동남아의 구릉지, 중국 운남성(雲南省) 산간지에 분포

- 끈기가 있어 재배되는 지역의 숟가락 문화와도 관계가 있는 것으로 추정되며 벼 품종 중 비교적 서늘한 기후에서 재배되는 종

소위 찰밥을 먹는 문화가 있는 지역에 주로 분포한다는 것도 특이한 점

- 자바니카는 인디카와 자포니카의 중간 특성을 보이는 종으로, 일부 특성이 자포니카와 유사하여 열대 자포니카로도 불림

자바섬 등 인도네시아, 말레이시아의 섬 지역을 중심으로 재배

다양한 기준으로 나누어 본 벼의 종류

쌀의 찰기에 따라서 메벼(일반쌀)와 찰벼(찹쌀)로 구분하며, 재배되는 환경에 따라서 논벼, 밭벼, 심수도(沈水稻), 부도(浮稻) 등으로 나누기도 함

멥쌀은 메벼에서 나오는 찰기가 적은 쌀을 의미하며, 보통 밥을 지어 먹는 쌀로서 배젖에 반투명한 부분이 많아 쌀 낱알에 광택이 있음

찹쌀은 나미(糯米) 또는 점미(黏米)라고도 불리며, 배젖이 유백색으로 불투명하고, 녹말은 대부분 아밀로펙틴으로 이루어져 요오드 반응이 적갈색을 띰

- 가장 많은 사람들이 먹는 인디카 종의 쌀은 알갱이가 길고 가늘며, 끈기가 없어 푸석한 느낌

벼의 이름과 유래

- 벼는 세계 각국에 널리 퍼져 자라는 만큼 학술적으로 또는 민족 고유의 언어로 표현된 다양한 이름들이 존재

- 현재 사용하는 학명표기방식(이명법)을 최초로 주장한 스웨덴의 식물학자 린네(Linnaeus)는 벼를 Oryza sativa라 명명

- ‘Oryza’는 ‘동양에 기원을 둔다’는 뜻의 그리스어로서, 이집트어 ‘arus(벼)’에서 유래한 ‘Oruza’가 어원

종명인 ‘sativa’는 ‘재배(순화)’라는 뜻의 라틴어로서, 학명에 따르면 벼는 ‘문명의 시작인 동양에서 기원하여 재배하는 식물’이라는 의미

- ‘Oryza’는 ‘동양에 기원을 둔다’는 뜻의 그리스어로서, 이집트어 ‘arus(벼)’에서 유래한 ‘Oruza’가 어원

- ‘벼’와 ‘쌀’이라는 명칭은 자포니카 벼의 기원지로 추정되는 중국 운남성과 가까운 태국, 미얀마, 베트남 등에서 유래한 것으로 추정

- 말레이시아, 인도네시아, 필리핀 등에서는 벼를 ‘badi'라 부르는데 우리말의 ’벼‘의 어원과 같은 것으로 추정

- 자바섬 서부에서 벼를 ’padi'라 하는데 영어 paddy(논, 쌀)의 유래

- 고대 중국에서는 켕(Keng, 粳)과 센(sen, 籼)으로 분류하였는데, 켕은 자포니카, 센은 인디카를 부르는 명칭으로 추정

야생벼에서 센이 분화되고, 센에서 다시 켕이 분화된 것으로 기록상 추정

- 영어 'Rice'는 쌀을 나타내는 이탈리아어의 ‘siso'가 프랑스어의’riz'와 독일의 ‘Reis'를 거쳐 정착

벼와 쌀의 인도어원설(說)

벼는 인도어 ‘브리히(brihi)’에서, 나락은 ‘나바라(nivara)’에서 기원했다는 설

쌀은 고대 인도어 ‘사리’가 시베리아 퉁구스어의 ‘시라’가 되었다가 우리말인 ‘쌀’로 단축되었다고 주장

씨[種]의 옛말 ' '와 알[粒]의 옛말 ' '이 어울린 ‘ ’이 ‘ ’로 축약되었다가 ‘쌀’로 바뀌었다는 주장도 존재

우리나라에서도 충청 이남은 ‘나락, 나록’, 그 이북은 ‘벼’로 불렀으며 ‘우케’라는 사투리도 존재

- 현재 사용하는 학명표기방식(이명법)을 최초로 주장한 스웨덴의 식물학자 린네(Linnaeus)는 벼를 Oryza sativa라 명명

벼의 재배지역 그리고 소비지역

- 벼는 물이 풍부하고 따뜻한 기후에서 잘 자라며, 오랜 기간에 걸쳐 아시아를 중심으로 매우 넓은 지역에 적응한 식물

- 적도의 열대지역부터 일본 고위도 지역, 히말라야 저지대까지, 습지, 깊은 강어귀부터 건조한 고원지대까지 널리 재배 중

- 북위 53°지역(중국 흑룡강성 모헤)에서 남위 40°지역(아르헨티나 리오네그로 강 유역)까지 재배

- 해발로는 수면보다 낮은 인도 Keralla의 저지대(-1m 정도)부터 네팔 Jumlla(2,600m)의 밭과 논에서까지 재배

- 조곡(租穀) 기준으로 6.7억 톤이 생산(‘10)되며, 아시아 8개 생산 국가의 생산량이 전체의 82%를 차지하는 수준

- 주요 생산국으로는 중국, 인도, 인도네시아, 방글라데시, 베트남, 미얀마, 태국 등이며, 중국이 세계 생산량의 30%를 차지

전 세계 115개국에서 쌀을 생산하며, 총 생산량은 ’90년 5.1억 톤 규모에서 이후 연평균 1.3%씩 증가

- 주요 생산국으로는 중국, 인도, 인도네시아, 방글라데시, 베트남, 미얀마, 태국 등이며, 중국이 세계 생산량의 30%를 차지

주시해야 할 중국의 벼 재배 상황!

우리가 주로 먹는 자포니카 쌀이 동북3성에서만 생산되다가 최근에는 인디카 쌀의 중심지인 양자강(揚子江) 유역으로까지 확대되는 추세

강소성(江蘇省), 안휘성(安徽省), 호북성(湖北省), 절강성(浙江省) 등은 기후문제로 인하여 쌀의 품질은 낮은 편이나 정부 정책에 따라 계속 생산이 확대

길림성(吉林省), 요녕성(遼寧省), 흑룡강성(黑龍江省)의 동북3성은 육종기술도 발달하여 우리 쌀의 품질에 거의 근접했다는 평가

- 10a당 수확량으로 나타내는 단위면적당 생산성은 생산량과 달리 호주, 이집트, 터키, 스페인, 미국 등이 상대적으로 우위

- 세계의 10a당 평균 수확량은 369kg이나 우리나라는 650kg으로 약 76% 이상 높은 수준으로 세계 13위

선진국의 단위면적당 생산성이 높은 까닭은 다수확 작물을 생산할 수 있는 비료, 농약의 공급이 원활하기 때문

- 세계의 10a당 평균 수확량은 369kg이나 우리나라는 650kg으로 약 76% 이상 높은 수준으로 세계 13위

- 적도의 열대지역부터 일본 고위도 지역, 히말라야 저지대까지, 습지, 깊은 강어귀부터 건조한 고원지대까지 널리 재배 중

- 국제적으로, 쌀은 재배와 소비지역이 거의 일치할 만큼 특정국가에서 생산된 쌀은 그 나라에서 소비되는 특징

- ’07년 현재 조곡기준으로, 세계의 1인당 쌀 소비량은 45kg이며, 주요 소비 국가는 생산국이 많은 아시아에 집중

- 국가별 1인당 연간 소비량은 브루나이(367kg), 베트남(248kg), 라오스(243kg), 방글라데시(240kg), 미얀마(235kg) 등의 순배

- 중국은 1인당 연간 소비량이 115kg 수준에서 거의 변동이 없는 상황이나 일본은 지속적으로 감소하여 85kg 수준

석유를 팔아서 브루나이(Brunei)의 쌀 자급률을 올려라?!

1인당 국민소득 4만 달러인 부국, 브루나이는 1인당 쌀 소비량이 세계에서 가장 많지만 3∼5%에 그치는 자급률을 ’15년까지 60%로 올리기 위해 노력

농촌진흥청, 농림수산식품부, 경상북도농업기술원이 양해각서(MOU)를 체결하여 우리나라의 쌀 경작기술과 우수한 품종의 기술을 지원하기로 약속

일본의 미쯔비시(Mitsubishi)사와 브루나이 산업자원부가 ’11년 9월 양해각서를 체결하여 벼 시범농장, 토질조사를 통한 농장경영법을 개선하기로 합의

말레이시아와 국경을 접하고 있는 아시아 동남부의 왕국으로, 펜기란 아미를 모하메트 요셉 왕자가 최근 직접 국가 차원의 농어업 진흥책을 펴는 중

- ’07년 현재 조곡기준으로, 세계의 1인당 쌀 소비량은 45kg이며, 주요 소비 국가는 생산국이 많은 아시아에 집중

- ’08~‘09년 세계 쌀 생산량의 약 4%만이 국제무역에서 교류될 만큼 쌀의 국제 시장은 협소한 시장(thin market)

- 교역량의 90% 정도를 인디카 쌀(장립종)이 차지하며, 태국, 베트남, 인도, 미국, 파키스탄 등이 주요 수출국

- 전 세계적으로 ’09년 2,700만 톤의 쌀이 수출되며, 상품 구성은 백미(78%), 파쇄미(10%), 벼(7%), 현미(5%) 등의 순

- 쌀을 수입하는 국가는 수출국들에 비해 훨씬 많은 195개국에 이르는 양상

- 주요 수입국은 필리핀, EU, 브라질, 중동 국가들이며, 장립종 중 향미(香米)는 미국과 중국의 수입량이 점차 증가

- 교역량의 90% 정도를 인디카 쌀(장립종)이 차지하며, 태국, 베트남, 인도, 미국, 파키스탄 등이 주요 수출국

세계의 특이한 벼

- 오랜 진화를 통해 세계에는 우리가 보통 생각하는 쌀과는 다른, 보다 독특하고 다양한 쌀들이 존재

- 우기(雨期)와 건기(乾期)가 확연히 구분되는 동남아에서, 우기가 되어 물이 차더라도 물 위에 떠 살아남는 벼, 부도(浮稻)

- 물이 차면 줄기 사이가 저절로 길어지면서 하루에 20cm 이상 성장하며, 마디마다 뿌리가 발생

인도, 방글라데시, 타이, 미얀마, 베트남 등지에서 재배되며, 재배면적은 세계 쌀 재배면적의 약 3%인 500만ha가 넘는 것으로 추산

- 물이 차면 줄기 사이가 저절로 길어지면서 하루에 20cm 이상 성장하며, 마디마다 뿌리가 발생

우리나라에 도입될 뻔(?) 했던 뜨는 벼, 부도(浮稻)

우리나라에 들여와서, 지방의 크고 작은 저수지와 강변에 심으면 쌀 문제를 해결할 수 있을 것으로도 기대

제1공화국 시절, 농림부 장관이 태국을 방문했을 때 넓은 호수에 벼가 떠서 자라는 것을 보고 도입을 검토

벼의 생육기간이 너무 길고, 우리나라의 자연조건에서는 이삭이 패는 것도 어려워 결과적으로 도입에 실패

- 생김새는 일반 인디카 쌀들과 차이가 없으나, 찌거나 밥을 하면, 구수한 향이나 자스민 향기가 나는 동남아의 향미(香米)

- 태국 현지에 Thai Horm Mali로 알려진 ‘자스민 쌀’(Jasmine)은 1954년 태국 농업부 소속 연구소에서 개발된 품종

- 향미 ‘바스마티(basmati)’는 ‘향긋한 것’이라는 뜻으로 히말라야, 인도, 파키스탄에 자생하며 ‘신들의 곡식’으로도 불림

- 우즈베키스탄과 중국 일부 지역에는 기후가 건조하여 소금기가 있는 땅에서도 자라는 벼(내염성벼)가 존재

- ‘11년 ’동일본대지진‘에 의한 쓰나미로 논 2만 ha가 바닷물에 침수되는 피해를 입은 일본은 최근 내염성벼 개발을 계획

우리나라에서도 우즈베키스탄에서 도입한 품종을 이용하여 간척지에서 재배가 가능한 내염성 벼에 대한 연구를 활발히 진행 중

- ‘11년 ’동일본대지진‘에 의한 쓰나미로 논 2만 ha가 바닷물에 침수되는 피해를 입은 일본은 최근 내염성벼 개발을 계획

- 우기(雨期)와 건기(乾期)가 확연히 구분되는 동남아에서, 우기가 되어 물이 차더라도 물 위에 떠 살아남는 벼, 부도(浮稻)

우리나라로 전래된 벼

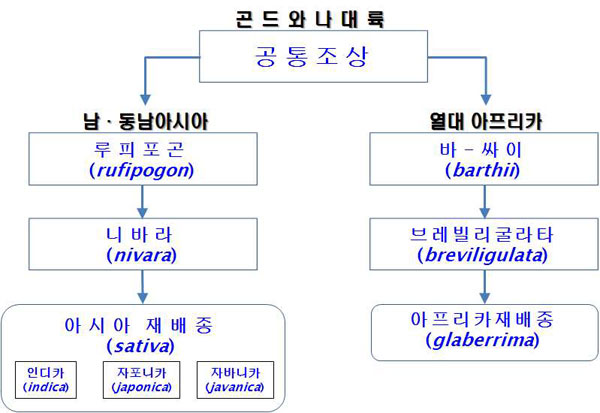

- 반달형돌칼, 홈자귀 등의 농사기구와 함께 중국으로부터 다양한 경로로 벼가 유입되었을 것으로 추정

- 학자마다 주장은 다르지만, 한반도로의 전래는 대체로 기원지에 가까운 중국을 거쳐 일어났을 것으로 파악

- 발굴된 증거에 따르면 육지보다는 바닷길을 통해서 들어왔을 것으로 보이며, 대체로 4가지 경로를 추정

한반도의 벼농사 전래

한반도의 벼농사 전래(경로 1) 운남성 → 양자강 → 회하 → 산동반도 → 한반도 한강 하류

(경로 2) 양자강 하류 → 회하 → 산동반도 → 황해도 장산곶

(경로 3) 양자강 하류 → 회하 → 산동 반도 → 요동반도 → 한반도 북서해안

(경로 4) 황하 하류 → 발해만 연안 → 요동반도 → 한반도 북서해안

- 벼의 전래는 식량작물의 단순한 이동이 아니라 한반도에 고대 국가의 형성과 관련된 분위기의 조성에도 기여

- 벼와 함께, 당시로서는 최첨단 농기구가 전래되어 농업생산성이 높아져 인구 증가와 함께 고대 국가가 형성되는 기틀이 마련

벼와 함께 북부지역으로는 ‘홈자귀(有溝石斧)’가 전래되었으며, 남부지역으로는 ‘반달형 돌칼’이 전래(1986, 김원룡)

- 벼와 함께, 당시로서는 최첨단 농기구가 전래되어 농업생산성이 높아져 인구 증가와 함께 고대 국가가 형성되는 기틀이 마련

곤밥? 곤떡?, 쌀이 귀했던 제주도

제주방언으로, 곤밥은 ‘흰 쌀밥’을 일컫는 고운 밥, 곤떡은 ‘쌀로 만든 하얗고 고운 떡’을 의미하며, 쌀이 부족하여 집안의 대소사 때만 먹었음

한반도의 육지부와 달리 화산암으로 이루어진 제주도의 토질은 물을 가둬두지 못하므로 논농사가 거의 불가능

- 학자마다 주장은 다르지만, 한반도로의 전래는 대체로 기원지에 가까운 중국을 거쳐 일어났을 것으로 파악

우리 재래벼의 특징

- 재래벼는 쓰러짐에 약하고, 도열병에 약하지만 우리 풍토에 맞게 내한력이 강하고 물이 부족해도 잘 자라는 특징도 보유

- 현재 재배되는 벼의 특성인 ‘다비다수(多肥多收) 재배’에 부적합하며, 시장성, 상품성 등의 경제성도 부족하였다는 평가

- 내한력이 강하고, 이삭이 패는 시기부터 성숙기까지의 기간이 짧고, 수분이 부족해도 발아력이 우수한 장점

- 까락이 많고, 분얼수(分蘖數)가 적으며, 줄기가 길어 쓰러짐에 약하고 도열병에 약하다는 단점도 존재

분얼(分蘖): 벼 줄기 밑동에 있는 마디에서 곁눈이 발육하여 새로운 줄기가 형성되는 것을 말하며, 숫자가 높을수록 수확량이 증가

- 현재 재배되는 벼의 특성인 ‘다비다수(多肥多收) 재배’에 부적합하며, 시장성, 상품성 등의 경제성도 부족하였다는 평가

- 재래벼 품종은 현재 재배되는 벼와 같이 수확량이 많은 형태로의 진화가 아니라 천수답, 추운날씨에서도 잘 자라는 벼로 진화

- 조선 후기에 벼 품종의 진화는 환경적, 기후적 제약을 극복하고 조건이 불리한 지역에도 벼농사를 확산하려는 방향으로 전개

- 18세기에 이르러, 농민 스스로 적지 않은 우량 품종을 개발하였고, 일부 품종은 당시의 지식인들에 의해 적극 장려

늦게 파종(이앙)하여도 빨리 성숙하여 조기에 수확을 거둘 수 있는 품종, 골짜기 땅, 지대가 높은 곳, 척박한 땅에서도 재배할 수 있는 품종이 탄생

- 18세기에 이르러, 농민 스스로 적지 않은 우량 품종을 개발하였고, 일부 품종은 당시의 지식인들에 의해 적극 장려

조선 후기 민간에 의한 벼 품종 육종과 보급

민간 차원에서 척박한 자연조건을 극복하기 위해 다양한 품종들이 선발되어 재배되었으며, '적지적종(適地適種)'의 개념도 나타나기 시작

천상도(天上稻), 두어라산도(斗於羅山稻), 순창도(淳昌稻)의 세 품종은 이앙하거나 건부종으로 재배를 하거나 간에, 조기에 수확을 거둘 수 있고 한발이나 홍수에도 잘 견딘다(1798, 정도성의 상소)

골짜기 땅(협지)과 평야, 높은 땅, 낮은 땅, 비옥한 땅과 척박한 땅 등 토양조건과 곡식의 성질을 분별해서 적지적종의 벼 품종을 선택하자(일성록)

- 조선 후기에 벼 품종의 진화는 환경적, 기후적 제약을 극복하고 조건이 불리한 지역에도 벼농사를 확산하려는 방향으로 전개

- 벼의 조상은 약 1억 4,000만 년 전에 지구에 출현하여 오랜 진화를 거쳐 약 15,000~10,000년 전에 재배벼가 되었을 것으로 추정

-

자연 진화에서 인공 진화로

- 야생벼들이 인위적이거나 물리적인 영향 없이 자연상태로 순화되고 적응하면서 재래벼로 발전

- 벼는 오랜 역사 속에서 시대적 요구, 자연환경에 따라 자연스럽게 품종이나 재배방법이 분화·변천

- 우리나라에 전래된 벼는 ‘수경(水耕)’, ‘건경(乾耕)’, ‘이앙(移秧)’의 재배방법에 따라 ‘육도작(陸稻作)’과 ‘수도작(水稻作)’으로 구별

- 금양잡록(1492)에 27종(수도 24, 육도 3), 산림경제지(1682)에 36종, 고사신서(1771)에 29종, 임원경제지(1760-1845)에 68종이 기록

- 형질개량 없이 재배되어온 재래벼들은 자연상태로 쉽게 번식되기 위하여 가뭄에 강하고 저온에서 잘 발아되며 탈립(脫粒)도 쉬움

- 인공적 진화는 사람들의 시대적 요구에 따라 먹거나 재배하기에 좋은 형태로 인위적으로 만들어 가는 ‘육종’ 과정

- 재래벼에서 품종 개발을 시작한 일제강점기부터 1960년까지는 국가적인 배고픔을 해결하기 위해 증산에 주력

- 1970년대의 식량자급 이후 품질과 맛의 고급화, 생력화 요구에 부응하는 자포니카 품종의 개발과 보급에 관심

- ‘통일벼’ 개발 이후 통일형 품종의 재배안전성과 미질 보완

- 급변하는 국제 여건과 소비자 요구에 부응하고 쌀 소비확대와 부가가치 증대를 위한 가공용·기능성 특수미 품종 개발에 노력

- 찰벼 위주의 단순한 품종 개량에서 벗어나, 색과 향, 생리활성 물질과 미량성분 등의 특성을 보다 다양화

일제 강점기의 벼농사

- 일본은 본국에 필요한 농산물을 우리나라에서 조달하는데 목표를 두고 벼농사를 포함한 전체 농업정책을 운영

- 제1기(~1930년 경)에는 토지조사사업과 산미증식계획으로 벼농사 위주의 농업구조를 형성하고 증산된 쌀을 일본으로 반출

쌀 생산량 중 이출률: (’20) 13.8 % → (’25) 34.9 → (’30) 39.6 → (’34) 56.4

- 제2기(~1938)에는 일본 내 경제 공황과 쌀 과잉생산으로 인해 미곡통제법을 만들어 한국의 쌀 생산과 이출을 조절

- 제3기(~1945)는 제2차 세계대전의 군량미를 조달하고자 적극적인 증산을 강행하고, 생산된 쌀은 ‘공출’이라는 이름으로 징발

군산항의 개항과 역할

개항(1899) 이후 호남평야의 쌀을 반출하는 전진 기지 역할

일본인 지주들의 소작료 징수로 모인 곡물이 모두 집결하여 ‘쌀의 군산’으로 불릴 만큼 반출이 활발했던 항구

부산·인천에 이은 3대 항구이나 쌀 수출로는 부산 다음을 기록

- 제1기(~1930년 경)에는 토지조사사업과 산미증식계획으로 벼농사 위주의 농업구조를 형성하고 증산된 쌀을 일본으로 반출

- 벼 품종 개발은 권업모범장(현 농촌진흥청) 설립 이후, 일본품종을 재래종과 비교시험하며 시작되어 광복 전까지 8개 품종을 육성

- 1910년대 ‘조신력(早神力)’, ‘곡량도(穀良都)’ 등 일본 품종이 급속 확대

- 재배되는 품종의 종류가 감소하고 소수 품종으로 수렴되는 경향

도입품종 보급률: (’12) 2.8 % → (’20) 52.8 → (’30) 73.6 → (’35) 82.2

- 재배되는 품종의 종류가 감소하고 소수 품종으로 수렴되는 경향

- 우리 재래종은 1,451종에 달했지만, ‘재래벼 폐지, 일본 벼 도입’ 정책으로 급격히 쇠퇴하여 1935년에는 55종 17.8%만 재배

재래벼: 논벼 1,259종(메벼 876, 찰벼 383)과 밭벼(메벼 117, 찰벼 75)

- 교배육종은 1916년 최초로 5조합을 만든 이후, 1945년까지 수원농사시험장(현 국립식량과학원)에서 총 504개 교배조합을 작성

- 1910년대 ‘조신력(早神力)’, ‘곡량도(穀良都)’ 등 일본 품종이 급속 확대

보릿고개를 없앤 ‘통일벼’와 녹색혁명

- 광복 이후 격동의 1960년대까지 벼 육종연구는 수량성이 정체되어 국민들의 배고픔 해결이 미흡했던 시기

- 부족한 육종기반에서 도입종과 재래종을 이용한 근연교잡 중심의 연구에 따라 수량성 증대는 부족

당시 품종의 특징: 수량 300kg 내외/10a, 키 100cm 내외, 병충해에 취약

- 부족한 육종기반에서 도입종과 재래종을 이용한 근연교잡 중심의 연구에 따라 수량성 증대는 부족

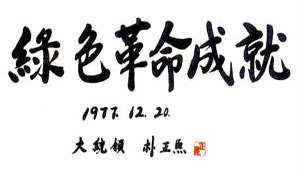

- 녹색혁명의 초석인 ‘통일’ 품종이 개발(1971)되어 국가적 숙원사업인 식량자급 달성의 기반이 마련되고, 마침내 자급자족을 달성(1977)

- 농촌진흥청(작물시험장)은 국제미작연구소(IRRI)와 함께 필리핀·대만·일본의 벼를 삼원교배하여 ‘통일(IR667)’ 품종을 개발

- 수량성과 재배 안정성을 높이기 위하여 혈연이 다른 생태형간 교잡불임성을 극복한, 당시로서는 획기적인 기술

- ‘통일‘ 품종의 단점을 보완한 다수성 신품종을 지속 개발하여 보릿고개를 넘어 식량 자급자족을 달성

쌀 수량성(kg/10a): (60년대) 304 → (’77) 494 (62% 증수)

주요 통일형 품종: 통일, 조생통일, 유신, 밀양21호, 밀양23호, 노풍, 래경 등

통일벼 개발이 지닌 의의

교과부 등이 선정한 ‘국가연구개발 반세기의 10대 성과’ 중 1위(2009)

식량 자급을 달성하고, 품종 육종기술이 발전하는 전환점을 제공

생태조건이 서로 다른 지역(한국, 필리핀)에서 원하는 형질을 선발하고 잡종세대를 진전시키는 육종기술(Shuttle breeding)을 확립

겨울에도 재배가 가능한 필리핀에서 종자를 생산하는 해외 종자증식체계 확립

통일벼

통일벼 녹색혁명 성취를 기념하는 휘호

녹색혁명 성취를 기념하는 휘호 통일벼 육종 기념비

통일벼 육종 기념비 - 농촌진흥청(작물시험장)은 국제미작연구소(IRRI)와 함께 필리핀·대만·일본의 벼를 삼원교배하여 ‘통일(IR667)’ 품종을 개발

양과 질의 두 마리 토끼 잡기

- 주곡 자급을 달성한 이후, 수량성뿐만 아니라 맛도 좋은 양질의 품종에 대한 요구가 증대되면서 통일형 품종의 재배면적이 감소

- 통일형 품종은 수량성은 높지만 쌀 품질과 밥맛이 상대적으로 떨어지는 특성을 갖고 있어 ’80년 이후 재배면적이 급격히 감소

- 새로운 도열병 변이균의 전국적 확산(’78)과 극심한 냉해(’80)를 겪으면서 통일형 품종을 이용한 수량증대 정책을 수정

- ’92년 정부의 쌀 수매 대상에서 제외되며 역사 속으로 사라짐

- 통일벼만큼의 수량성을 유지하면서도 밥맛이 보다 우수한 품종을 만들어내기 위해 새로운 품종 연구방향으로 전환

- 통일형 품종의 개발 경험과 기술을 바탕으로 수량성과 품질을 갖춘 자포니카 품종을 만들어내는 데 성공

- 이전의 자포니카 품종에 비하여 벼의 키를 낮춰 쓰러짐을 방지하고, 시비, 병충해 방제 등 재배방법을 개선하여 품질도 개선

주요품종: 주남벼, 대안벼, 계화벼, 간척벼, 주안벼, 일미벼 등

- 이전의 자포니카 품종에 비하여 벼의 키를 낮춰 쓰러짐을 방지하고, 시비, 병충해 방제 등 재배방법을 개선하여 품질도 개선

- 벼의 내재해성과 주요 병에 대한 저항성을 지속적으로 복합화함으로써 재배안정성을 높여 수량성을 개선

- 내도복성 증대, 내냉성과 저온발아성 향상 등 내재해성을 증진

수량성 증대: (60년대) 383kg/10a → (80년대) 497 → (90년대) 521

주요품종: 동진벼, 운봉벼, 오대벼, 화성벼, 일품벼, 화영벼 등

- 내도복성 증대, 내냉성과 저온발아성 향상 등 내재해성을 증진

벼 육종온실

벼 육종온실 육종 포장

육종 포장 ’90년 ‘일품벼’

’90년 ‘일품벼’ - 통일형 품종의 개발 경험과 기술을 바탕으로 수량성과 품질을 갖춘 자포니카 품종을 만들어내는 데 성공

맛으로 승부하는 벼

- 보다 더 까다로워지는 소비자의 입맛을 공략하기 위해, 본격적으로 수량이 아닌 맛으로 경쟁하는 시대가 도래

- 가장 기본적인 식재료로서, 쌀의 고급화를 위해 쌀의 모양새, 씹는 느낌과 풍미를 두루 갖춘 품종에 대한 연구 수요가 증가

- 농산물 수입자유화 추세에 따라 우리 벼도 생산성을 뛰어넘어, 맛으로 국제 경쟁력을 지닐 필요성도 증가

- 품질 고급화와 재배안정성을 강조하는 소비자와 농업인의 요구에 부응하는 맞춤형 품종이 개발되며 경쟁력을 확보하기 시작

- ‘운광벼’, ‘고품’, ‘하이아미’ ‘삼광’, ‘호품’, ‘칠보’ 등 모양과 밥맛, 내재해성까지 갖춘 최고 품질의 품종들이 하나씩 개발

- 최고품질 벼들은 기존의 비교대상이던 일본 쌀에 뒤지지 않는 맛을 지닌 것으로 평가

최고품질 품종의 4가지 핵심요인: 외관, 밥맛, 완전미, 내재해성 등 구비

- 최고품질 벼들은 기존의 비교대상이던 일본 쌀에 뒤지지 않는 맛을 지닌 것으로 평가

- 생산비를 절감하며 국제경쟁력을 높이기 위한 생력직파 및 토지이용 증진을 위한 단기생육형 품종의 개발도 보급

- 생육기간이 짧아 소득작물 후작에 적합한 단기생육형 품종인 금오벼, 금오벼 1호, 2호, 3호, 만월 등 15개 품종이 개발

- 싹트는 힘이 좋고, 뿌리 분포가 깊고 넓어 쓰러짐에 강한 청담, 동안, 호품 등 16종의 직파용 품종이 탄생

밥맛 따지는 까다로운 사람들?

벼 품종이 개발되면 20~25명의 평가자가 모여 식사를 하면서 밥맛을 평가

동일조건을 유지하도록 밥을 지어 밥맛, 찰기, 질감, 향기, 밥 모양 등을 비교 평가

기준시료(추청벼)와 비교하여 7점 척도로 상대 비교

- ‘운광벼’, ‘고품’, ‘하이아미’ ‘삼광’, ‘호품’, ‘칠보’ 등 모양과 밥맛, 내재해성까지 갖춘 최고 품질의 품종들이 하나씩 개발

맛 더하기 건강, 기능성 벼의 시대

- 수량성과 맛을 달성한 벼는 이제 건강 기능성이 더해진 다양한 색의 유색미로 진화 중

- 유색미는 도정 전 현미의 색이 검은색, 빨간색, 녹색 등으로, 각기 다른 영양학적 가치를 지닌 색소로 이루어진 ‘색이 있는 벼’

유색미의 색소에는 ‘파이토케미컬’이라는 기능성 성분이 들어있어, 항산화 및 스트레스 저항력의 향상, 면역력 증진 등의 효과를 보유

- 우리 재래종 벼에는 적미 등 다수의 유색미 유전자원이 있으며, 1990년 처음으로 유색미 육종 연구가 시작

1997년 유색미 중 최초로 검정색의 흑진주 벼가 탄생하였으며, 뒤를 이어 빨간색인 적진주벼, 녹색인 밀양252호가 개발

국내 최초의 검정색 쌀 ‘흑진주’의 개발

’90년 중국 길림성 농업과학원에 출장을 갔던 연구원이 흑자색 쌀 ‘용금1호’의 가공(볶은쌀) 현미를 도입

가져온 현미에서 씨눈을 뽑아내어 배양시켜 식물체로 키워내고, 그 중에서 색깔이 양호한 우량개체를 선발함으로써 우리나라 최초의 흑미 품종이 개발

- 유색미는 도정 전 현미의 색이 검은색, 빨간색, 녹색 등으로, 각기 다른 영양학적 가치를 지닌 색소로 이루어진 ‘색이 있는 벼’

- 웰빙시대를 맞아 건강 증진과 의약보조용으로 기능성분을 강화한 맞춤형 기능성 쌀에 수요자들의 관심이 증가

- 성장기 어린이를 대상으로 개발된 ‘하이아미’와 ‘영안벼’는 필수 아미노산 함량이 일반 벼보다 높게 함유

- ‘밀양 263호’는 알콜을 분해하는 효과가 있는 억제성 신경전달 물질인 ‘GABA'를 많이 함유한 품종

- 비만억제 효과가 높은 다이어트용 쌀은 식이섬유 함량이 높고, 철분과 아연 함량이 높은 ‘고아미4호’는 빈혈 예방에 적당

- 베타카로틴이 풍부한 ‘황금쌀’과 당분 함량이 증가된 기능성 쌀 등 다양한 기능성 벼 품종이 개발

가공 용도별 맞춤형 벼의 탄생

- 현대인의 식생활 변화로 쌀 소비도 다양해지면서 쌀 가공식품이 등장하였으며, 가공식품의 종류별로 적합한 쌀 품종이 개발

- 밀가루를 대신하는 쌀가루나 쌀이 아닌 밥으로 유통되는 가공식품 등 다양한 쌀 가공식품이 탄생

- 쌀국수와 쌀빵, 쌀피자, 쌀라면 등이 인기를 끌고, 삼각김밥이나 도시락, 냉동밥 등 편리성을 높인 가공 식품이 인기

- 현재 쌀국수용 ‘새고아미’, 무균포장밥·쌀빵용 ‘보람찬’, 떡용 ‘드래찬’과 발아현미용 ‘삼광’, ‘큰눈‘ 등 7개 품종이 계약재배 중

볶음밥 가공식품

볶음밥 가공식품 다양한 삼각김밥

다양한 삼각김밥 쌀가루 믹스

쌀가루 믹스 - 밀가루를 대신하는 쌀가루나 쌀이 아닌 밥으로 유통되는 가공식품 등 다양한 쌀 가공식품이 탄생

- 최근 막걸리 등 우리 전통주 열풍은 줄어드는 쌀 소비의 새로운 대안으로 등장하고, 이런 흐름 속에서 주정용 벼 ‘설갱’이 탄생

- 설갱은 찹쌀같이 보이는 하얀 멥쌀로서 전분 구조가 둥글게 생겨 빈 공간이 많아 부드럽고 발효가 잘되는 양조 전용 쌀

- 일반 쌀로 빚은 술과 비교하여 나쁜 냄새가 적고 향내가 은은하며, 신맛과 쓴맛이 적은 담백한 술맛을 연출

술 빚는 쌀, ‘설갱’이 나오기까지

설갱벼로 빚은 국내 최초의 전통주가 개발되기까지는 관련 연구원들의 불철주야하는 노력이 밑거름

술의 향을 맡고 맛보다가 독한 술에 취해 연구실에서 잠이 들고, 결국 집에서 쫓겨나는 고초를 겪기도

수많은 노력의 결과는 설갱벼로 만든 백세주로 탄생

- 설갱은 찹쌀같이 보이는 하얀 멥쌀로서 전분 구조가 둥글게 생겨 빈 공간이 많아 부드럽고 발효가 잘되는 양조 전용 쌀

가축사료, 에너지로 변신하는 벼

- 최근에 쌀 용도의 다양화를 위한 비식용 소재이자, 국내 조사료의 자급률 향상에도 기여를 할 수 있는 총체사료용 벼가 등장

- 식량으로서 쌀 자급을 달성한 상태에서 논의 활용도를 높일 수 있는 방안으로 총체사료용 벼 재배에 주목

- 특히 연간 조사료 수입량이 83만 톤에 이르는 상황에서 기존의 쌀 생산기반을 이용한 조사료의 생산전환이 필요

- 총체사료용 벼는 이삭, 줄기, 잎 전체를 사료로 활용할 수 있고, 기존 볏짚보다 가축의 조사료로서 영양가치가 우수

총체사료용 벼의 영양가는 단백질 함유량이 5~6%, 가소화 양분총량(TDN)이 60% 수준으로 볏짚에 비해 단백질은 24%, TDN은 38%가 더 우수

- 열대자포니카 계통을 활용하여 통일형과 자포니카형의 단점을 개선한 녹양, 목우, 목양 등 총체사료 전용품종도 개발

사료용으로 변신, 열대 자포니카 품종

국제미작연구소(IRRI)에서 육성된 열대의 자포니카 품종이 국내에 도입되어 밥쌀용으로 개발되다가 실패 후 사료용으로 변신

통일벼 계통의 단점인 곡식이 이삭에서 떨어지는 현상과 자포니카벼 계통의 단점인 수량성을 보완하여 사료용 벼로 재탄생

잎이 넓고 부드러워, 가축이 먹기를 좋아하여 조사료로서 적합한 것으로 평가

- 식량으로서 쌀 자급을 달성한 상태에서 논의 활용도를 높일 수 있는 방안으로 총체사료용 벼 재배에 주목

- 바이오플라스틱, 세면용품, 화장용품, 바이오에너지 등 비식용 소재로 벼의 가치가 주목받기 시작하여 관련 연구가 진행 중

- 쌀겨, 왕겨 등 벼 부산물은 생분해성 필름 및 포트의 소재로 가치가 높아 고부가가치 친환경 산업으로 주목

- 벼의 색소를 이용하여 화장품 및 세면용품 소재개발을 추진

- 바이오 에너지 생산을 위하여 셀룰로오스 함량이 높은 볏짚 개발 등 신․재생 에너지 패러다임에 적합한 소재를 검토 중

- 야생벼들이 인위적이거나 물리적인 영향 없이 자연상태로 순화되고 적응하면서 재래벼로 발전

-

식량작물의 중요성에 대한 입체적 시각이 필요

- 자급이 가능한 유일한 식량이면서 식량안보, 기후변화 등 다양한 상황에 대처할 수 있는 중요한 자원이라는 전략적 인식이 요구

- 식량안보의 핵심은 주식의 자급과 직결되는 문제이므로, 이를 해외나 민간에 의존하기에는 높은 불확실성이 상존

- 식량자급률은 선진국임을 증명하는 지표 중의 하나로 일정수준의 자급률 확보 없이는 추가적인 성장동력 확보가 어려움

우리나라의 식량자급률은 51.4%, 곡물자급률은 26.7%(’11 농림수산식품부)

- 식량자급률은 선진국임을 증명하는 지표 중의 하나로 일정수준의 자급률 확보 없이는 추가적인 성장동력 확보가 어려움

- 농경지의 60%를 차지하는 논은 다른 작목으로 전환하는 것이 어려우며, 식문화적으로도 다양한 산업들과 밀접하게 연계

- 대표적으로는 외식, 가공, 기능성식품 등으로 새로운 쌀 문화가 형성 중이므로 이를 활용한 외연확대 전략이 요구

’08년 기준 쌀 생산액은 8.8조원이나 전후방 연관산업, 부산물, 환경보전 기능 등의 부가가치를 모두 포함하면 32조원 규모

- 대표적으로는 외식, 가공, 기능성식품 등으로 새로운 쌀 문화가 형성 중이므로 이를 활용한 외연확대 전략이 요구

- 국제 곡물의 수급 불안정성은 최소한의 식량자립을 위해 연구 기반을 확보해야 하는 가장 큰 이유 중의 하나

- 자포니카를 생산하는 나라가 적어 식량위기시 미국, 호주 등의 곡물메이저로부터 식량을 사들여야 하는 것이 현 세계 곡물시장

’80년 냉해로 부족한 쌀 수입시 미 곡물회사 카길社에서는 당시 평균거래 가격의 3배를 요구

- 자포니카를 생산하는 나라가 적어 식량위기시 미국, 호주 등의 곡물메이저로부터 식량을 사들여야 하는 것이 현 세계 곡물시장

품종의 개발에는 얼마나 많은 시간이 필요할까?

품종개발(7~12년) 후 농가보급까지 소요기간은 4~7년으로 총 11년~16년 소요

- 식량안보의 핵심은 주식의 자급과 직결되는 문제이므로, 이를 해외나 민간에 의존하기에는 높은 불확실성이 상존

단순 식량 생산에서 대내외 환경을 고려한 R&D로의 전환기

- 전 지구적으로 발생하고 있는 기후변화와 국제곡물 가격 폭등의 외부적인 요인에 선제적으로 대응하기 위한 연구가 중요한 시기

- 세계적으로, ‘10년 1,000건이 넘는 자연재해로 약 1,200억 달러의 피해가 발생하는 등 기후변화 대응 연구의 중요성은 날로 증가

- 돌발병해충 및 자연재해에 대응하는 것은 기본이고 사료, 에너지 생산, 친환경 산업소재 등 다양한 요구에 부응한 연구가 요구

생산기반을 타 작목으로 대체하는 것이 아니라 벼의 기능성, 용도의 다양성, 토지이용도를 극대화하는 연구 등 역발상에 의한 접근도 필요

- 돌발병해충 및 자연재해에 대응하는 것은 기본이고 사료, 에너지 생산, 친환경 산업소재 등 다양한 요구에 부응한 연구가 요구

- 세계적으로, ‘10년 1,000건이 넘는 자연재해로 약 1,200억 달러의 피해가 발생하는 등 기후변화 대응 연구의 중요성은 날로 증가

- 외부적으로는 국제적 위상을 높이고, 내부적으로는 통일대비와 변화하는 소비자의 요구에 대응할 수 있는 다양한 품종개발이 필요

- 국내 쌀 자급을 달성했던 경험을 아프리카, 아시아의 저개발국가를 위한 해외 원조 사업의 아이템으로 활용

아프리카는 자포니카 쌀을 먹는 세계의 얼마 되지 않는 지역 중 하나이며 지구상에 몇 남지 않는 미개발 자원의 보고

- 향후 통일에 대비하여 북한의 부족한 식량해결을 위한 북방지 역적응 품종 개발의 지속적 노력이 필요

- 지속적으로 성장하고 있는 외식산업을 적극 지원하여, 쌀만이 아닌 외식업체와 음식문화를 팔 수 있는 수출산업으로 육성

- 국내 쌀 자급을 달성했던 경험을 아프리카, 아시아의 저개발국가를 위한 해외 원조 사업의 아이템으로 활용

- 산업 의료용, 산업소재용 소재로서의 벼 개발은 탄소저감형 산업 소재 생산의 시발점이므로 이에 대한 집중적인 연구와 투자가 시급

- 식사만으로 건강을 유지하고 치료, 예방기능까지 가능한 먹는 벼 이외에도 부산물을 산업소재로 활용할 수 있는 품종도 필요

- 화장품 및 첨단산업소재 원료, 바이오에너지 생산에 적합한 가공적성을 강화한 전용 품종 개발 연구의 강화

- 식사만으로 건강을 유지하고 치료, 예방기능까지 가능한 먹는 벼 이외에도 부산물을 산업소재로 활용할 수 있는 품종도 필요

건강에 좋은 가공용 및 기능성 쌀

건강에 좋은 가공용 및 기능성 쌀 흑진주 ▷ 국내에서 최초로 육성된 흑자색 유색미, ’97년 품종 개발

- 항산화물질(안토시아닌 계열)이 풍부

- 극조생종으로 산간지방에서 재배하는 것이 색소 발현에 좋음

- 현미수량 405kg/10a, 혼반식, 색소를 이용한 산업소재로 적당미향 ▷ 국내에서 최초로 육성된 향기나는 쌀, ’98년 품종 개발

- 쌀에 향기 성분이 있어 밥을 지으면 구수한 냄새를 풍김

- 중만생종으로 우리나라 남부지역에 재배하는 것이 적당

- 쌀수량 557kg/10a, 식혜, 혼반식 등에 적당적진주 ▷ 국내에서 최초로 육성된 적갈색 유색미, ’00년 품종 개발

- 항산화물질(탄닌 계열)이 풍부

- 조생종으로 우리나라 중북부지역에 재배하는 것이 적당

- 현미수량 554kg/10a, 혼반식에 적당설갱 ▷ 발효적성이 우수하여 술만드는데 알맞은 쌀, ’01년 품종 개발

- 쌀의 내부에 공극이 많아 발효시 균사 발육이 우수

- 중부와 남부지역 재배에 적당, 찰벼처럼 쌀이 뽀얗고 통통한 편

- 쌀수량 527kg/10a, 홍국쌀 제조 및 양조용으로 적당큰눈 ▷ 혈압 안정 및 두뇌 성장에 좋은 기능성 쌀, ’05년 품종 개발

- 필수아미노산과 GABA 함량이 많은 기능성 쌀

- 씨눈이 일반쌀보다 3배 이상 크고 발아시 GABA 발현이 우수

- 쌀수량 452kg/10a, 발아현미에 적당단미 ▷ 자연당이 풍부하여 설탕처럼 달콤한 쌀, ’08년 품종 개발

- 유리당 함량 고함유(일반쌀 대비 6.4배 높음)

- 쌀알이 납작하고 무게가 가벼움: 천립무게(千粒重) 16.1g

- 쌀수량 280kg/10a, 천연당 원료로 적당고아미4호 ▷ 철분 함량이 많아 빈혈예방에 좋은 기능성 쌀, ’09년 품종 개발

- 철분 함량이 높음, 식미는 일반쌀보다 좋지 않음

- 중부와 남부지역 재배에 적당, 찰벼처럼 쌀이 뽀얗고 납작한 편

- 쌀수량 465kg/10a, 빈혈 예방에 적당 - 자급이 가능한 유일한 식량이면서 식량안보, 기후변화 등 다양한 상황에 대처할 수 있는 중요한 자원이라는 전략적 인식이 요구